胃肠息肉别小瞧,早发现早治疗,我院消化内科团队竭力尽(镜)除早癌

时间:2023-09-25 来源: 浏览量: 分享到:

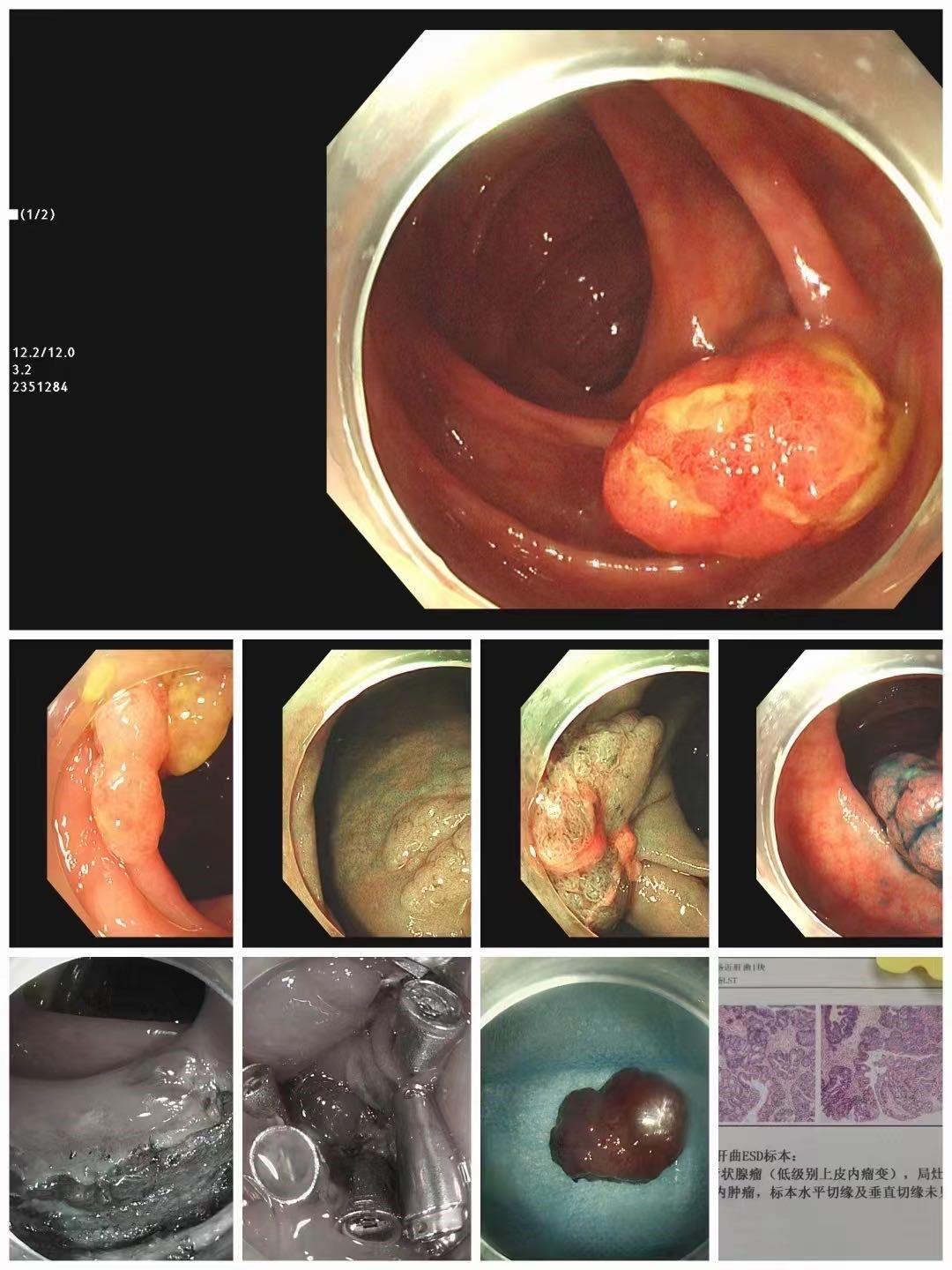

近日我院消化内科收治一位因外院体检发现结肠息肉的患者,在管床医生充分询问病史、查体及详细查看内镜图片后告知家属可能考虑存在息肉不典型增生消化道肿瘤,进一步对其进行内镜超声、染色放大检查、活检,明确息肉局部高级别上皮内瘤变。科室主任组织相关医师对患者治疗方案进行讨论后,告知家属建议行ESD手术切除病变;家属充分了解ESD手术适应症、禁忌症、手术操作过程、手术优弊、手术风险之后,最终同意行ESD手术治疗。

术前做好病情沟通、尽可能缓解患者紧张情绪,做好相应术前准备,于2023年9月4日行ESD切除术(详见下图),整个手术过程非常顺利,术程用时短,术中出血较少,手术创伤小,术后患者恢复3天后成功出院,后随访患者恢复较好。

结直肠癌确诊时多已属中晚期,治疗效果不佳,因此早发现及早预防至关重要, 2021年,中国结直肠肿瘤综合预防共识意见明确指出,建议从40岁开始进行结直肠癌风险评估,而结肠镜检查是诊断早期结直肠癌和癌前病变的重要手段,可使结直肠癌的发生率降低76%-90%,死亡率降低53%,尽管结肠镜检查作为结直肠癌早期筛查的金标准,然而不同地域医疗条件不一,人们健康预防意识的薄弱,结肠镜检查具有侵入性且需要进行充分的肠道准备,使人们对于结直肠癌的早期筛查参与率较低,往往确诊结直肠癌的时候大多数属于中晚期,有的出现转移,大多造成个人痛苦及家庭悲剧,所以如何提高人们对于结直肠癌的早期筛查及结肠镜的认知,是值得我们每个消化内科医生思考的问题。此患者就是尽早做了结肠镜,早期诊断,早期治疗,最后成功行ESD手术治疗,后续随访患者远期预后情况。

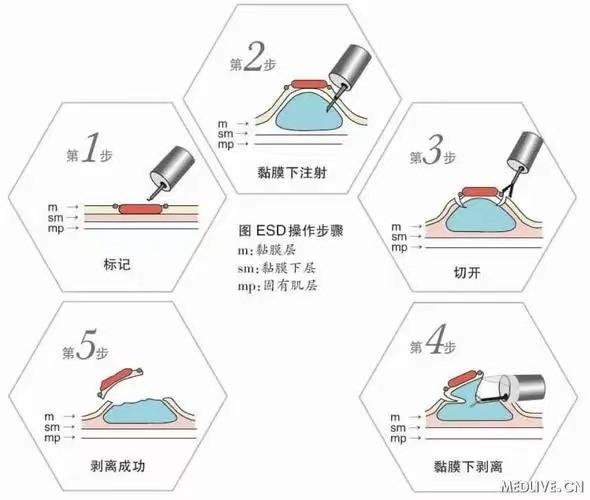

随着内镜微创技术的发展,越来越多的早期胃癌、肠癌、癌前病变及胃肠黏膜下病变可完全在内镜下予以切除,免除了更大的手术创伤,这就是内镜下黏膜下剥离术ESD(endoscopic submucosal dissecfion)。该治疗具备不改变消化道解剖结构、不开刀、体表无创口、创伤小、出血少、恢复快等优势,是近年来国际、国内兴起的内镜下微创治疗手段之一,适用于食管、胃、十二直肠等上消化道及结直肠的黏膜下良性肿瘤、黏膜的早期癌变以及具有癌变倾向的病变的切除治疗。

此前我院消化内科已多次成功开展了食管早期肿瘤、胃十二直肠及结直肠黏膜下早期肿瘤的ESD手术治疗,均取得了较好的临床疗效,随访患者均恢复较好。此次消化内科再次成功开展肝区ESD早期肠癌的切除,因为肝区解构位置的特殊性,且肠壁薄,肝曲血供丰富,开展内镜下ESD手术内镜操作难度更大,这就要求术者有更为精湛的内镜技术。此例患者完全贯穿了早发现、早诊断、早治疗理念,完全遵循微创的治疗原则,既保证了病变切除的完整性,也将手术创伤降至最小,避免了外科切除肠段,患者预后较好。院消化内科多次开展ESD手术,由简至繁,手术技术已趋于成熟,可以更好地服务患者。

随着生活水平的逐步提高,人们越来越重视健康,人们越来越重视体检,而胃肠道早期肿瘤的早期发现仍被大多数人忽视,如何提高人们对于胃肠道疾病的认识,对消化内镜的接受度,仍需要广大消化内科医师不懈努力。

消化内科宣传员 陈雄撰稿

2023年9月22日